作者 柳中明

前台灣大學大氣科學系教授,目前擔任UCLA訪問科學家

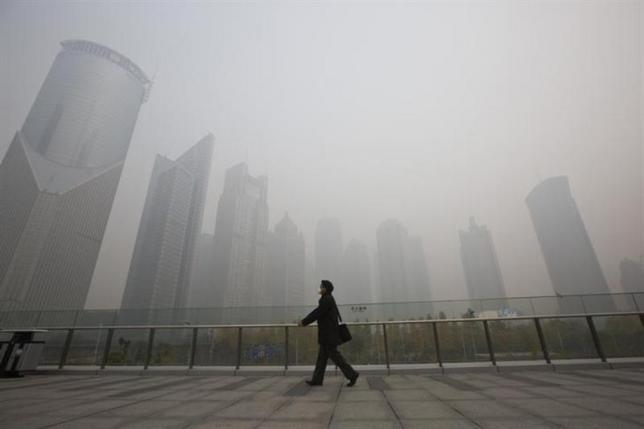

對於中國與全世界,「穹頂之下」真如驚世一聲雷,直接打破十多億中國人對霾害的恐懼,直接敲醒人類心中最擔憂的惡夢:追求財富是要付出代價的!

柴靜女士以自己孩子的病痛,來訴說個人追求真相的動機,輔以綿密的剖析與專家學者們的見證,期以讓世人深刻了解霾害的成因與影響。中國中央無論是否同意柴靜女士的作法,後續已經開始推動空污加嚴管控的手段。而柴靜本人與中國國家主席習近平,在2015年四月則被美國《時代》雜誌並列入“年度全球百位最具影響力人物”之一。

「霾」這個現象,類似「霧」,主要影響能見度,但組成物不僅僅是水汽,還包含顆粒物質。若顆粒物粗如沙粒,就達到「塵霾」的等級,嚴重的如沙塵暴可以橫渡太平洋。至於如燃燒稻草引起的「煙霾」,每年七月可以影響台灣國道的交通安全,每年十一月在中南部還會嚴重影響大面積的空氣品質。

「霾害」的主要成份則是細微顆粒,是能夠通過呼吸道直接進入人體影響內部器官,損及個人健康。霾害一般主要發生在城市,以汽機車排放空氣污染物質經光合作用生成硫酸根、硝酸根、碳酸氫根、、等化合物,結合形成懸浮於空氣中的顆粒物質為主。當然也包括汽油燃燒不全而排放出的含碳顆粒,細微的沙塵等。

台灣各大城市的細微顆粒濃度也很高,但是環保署目前的空氣品質標準仍以直徑小於10微米的顆粒(PM10)為主,而非是直徑小於2.5微米的顆粒(PM2.5)。而若以PM10來觀察,台灣長期已見改善,但若以PM2.5來評斷,並以美國標準來發布,則台灣各大城市的霾害問題,並不比大陸主要城市為佳。簡單說:台灣中南部在每年春秋季,可能有至少一半的日子要停工、休市,才能讓台灣的空氣品質達到美國人呼吸的標準。

中國大陸在春、冬季出現的霾害,則不僅是源自汽機車污染,還包括工廠排放污染,以及大面積霧的參與。如春季最多平流霧,由大陸東側洋面移入,結合空氣污染物質,形成緩慢移動的大面積霾害。冬季則因冷高壓壟罩,空氣滯流,配合輻射霧,以及清晨交通阻塞,形成一波危害廣大上班族健康的霾害。由於PM2.5濃度高與影響時間長,大陸霾害對民眾健康的長期潛在危害,可確定是非常嚴重,但是確切數據可能要相當時日後才能明瞭。

柴靜女士認為霾害可能會對孕婦腹中的胎兒造成影響,導致腫瘤與罹癌的可能。這樣的可能性是存在的,但尚需公衛專家長期收集資料確認。目前歐美的研究,可以確認霾害是會對呼吸道造成影響,氣喘發作機率提高;更對心血管不利,使發生心臟衰竭的機率提升。若以更簡單的角度去分析,那就是長期住在PM2.5濃度高的居民,壽命會較空氣品質較佳地區的居民為短。世界健康組織(WHO)對外引用歐洲的研究數據(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf ),指出:PM2.5年平均濃度改善愈多,壽命就會愈延長。

其實,「穹頂之下」觸碰到的每個人心中最痛苦的癥結,那就是:若不是為了去多賺錢,在霾害當頭之下,為何還要去上班?為何還沒有趕快搬離污染的城市?更糟的是:每一位出門上班的員工,都在加劇霾害的嚴重性;而每一位住在霾害嚴重地區的居民,都在貢獻讓霾害問題惡化,形成大陸長期生活中的惡瘤。這就是:追求財富是要付出代價的!

為何台灣不能呼吸到美國人所呼吸的高標準空氣?為何經濟高速成長的大陸必須忍受霾害的威脅?這些都是經濟成長過程中,必經的苦痛。過去美國匹茲堡是鋼鐵大城,空氣污染非常嚴重;現在匹茲堡幾乎沒有煙囪在冒煙,空氣品質長期在標準之上,許多工廠都轉變為觀光景點。因為產業轉型,鋼鐵廠現在都出現在大陸,而且因為生產量大,即使加上長程運費,鋼價都能壓低到美國生意人可以欣然接受的水準,當然美國本地就不再需要這些工廠,而美國各地空氣品質也就大幅改善。

台灣卡在產業轉型上非常久,大陸則需先加強自身的空污管控,希望能夠壓低空氣汙染狀況,而要大幅的出現產業轉型,則仍帶努力。重點是:未來仍可能出現更多的柴靜,採取各種不同的手段策略,來喚醒民眾面對問題,督促政府積極解決問題,但若是為了經濟成長,許多根本問題仍是無解的。

譬如台灣,1997年當美國開始推動PM2.5管制時,台灣的學界與環保團體都已在督促環保署要積極加強管制,最差也應該改變台灣的空氣品質標準,讓民眾時刻了解每天呼吸到的空氣對個人健康的潛在危害。但是,快要二十年了,中國大陸與許多周遭國家都已經做到當年台灣學界與環保界提出的期望,環保署仍在遮遮掩掩,實在讓人無言。關鍵就是擔憂加強管制PM2.5,是否會衝擊到台灣脆弱的高污染產業與交通運輸業,而至影響台灣經濟。

近兩年,歐洲的法國、英國等,在春季也面臨大面積霾害威脅。法國巴黎乃強制規定在空污警報期間,不准高污染車輛上路,結果也證明對壓抑PM2.5汙染確實有效。我國若改變空氣品質標準,發布PM2.5相關空污警報,也就必須採取類似強制作法,顯然台灣環保署還未準備好。

追求經濟成長、面對空污威脅、公開實際資訊、加強空污管制、促發經濟轉型、自然改善整體品質,這樣的循環是無法改變的。「穹頂之下」讓中國民眾、企業與中央深思自身參與扮演的角色,不知是否也讓台灣民眾、企業與中央了解到個人面對的狀況?